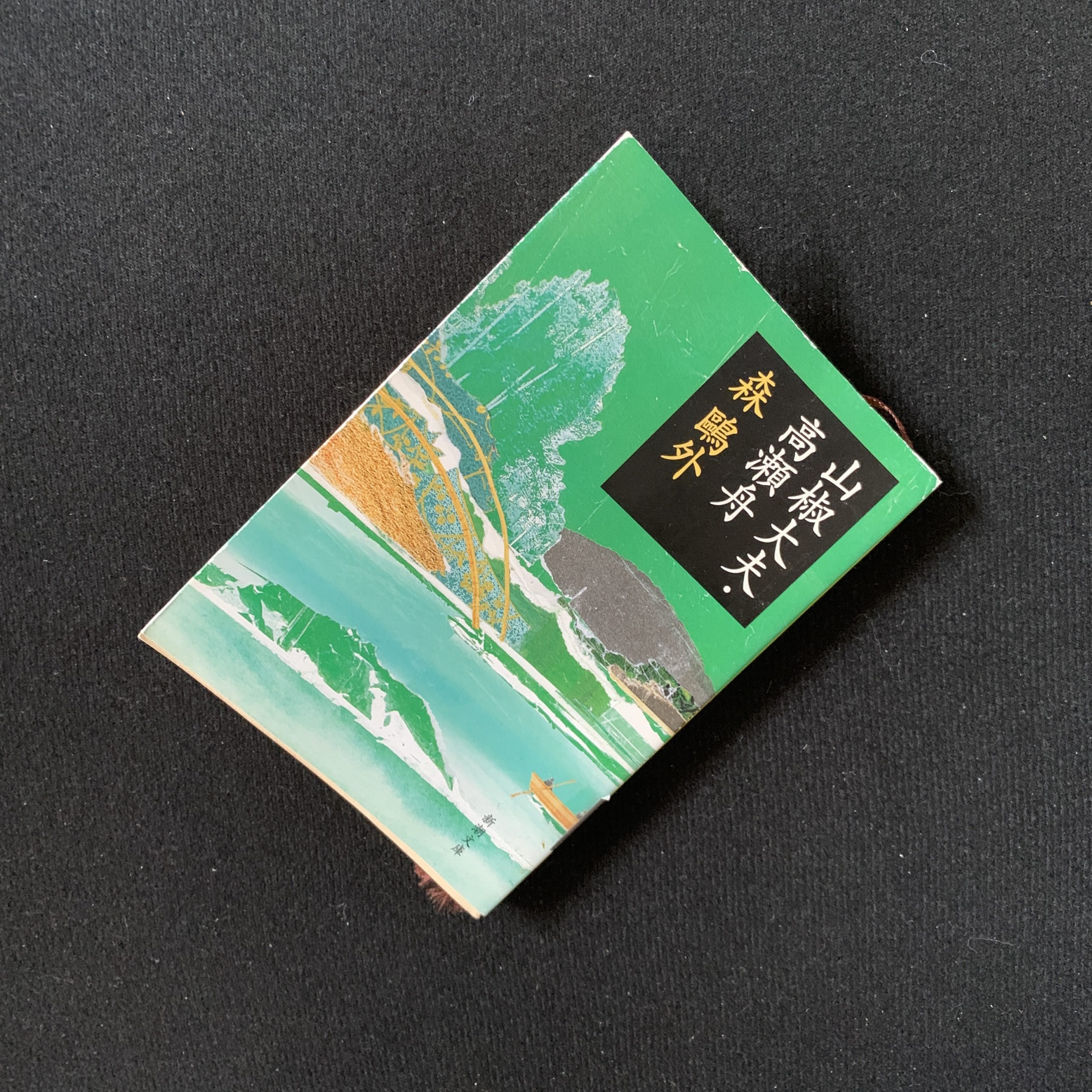

小説「高瀬舟」(森鴎外)

- 【不謹慎な解放感】

作者自身が「高瀬舟縁起」で書いているように、本作には二つの問題が提起されている。一つは瀕死の弟をこれ以上苦しまないようにと殺した罪をどう考えるかという問題だ。そしてもう一つは、その罪で島流しに処せられた兄が僅か二百文を手にして晴れやかな顔をしているのはどうしたものかという問題である。

こう書いてしまうと、「その二つは繋がっていて、弟を安楽死させた判断に正義があったと誇りに思っているから兄は晴れやかなのだろう」と言われそうだが、事はそう単純ではないようだ。高瀬川を舟で護送していく同心が聞くには、兄・喜助は島流しに際し与えられた僅か二百文の銭が、これまで財産を持つことのできなかった自分には嬉しいのだと言う。

私が思うに、喜助は島流しという憂き目にあっても、そしてそれに伴う苦役がどんなに過酷であっても、その新しい生活に希望を見出したということではないだろうか。二百文は新たな人生の象徴に過ぎない。

喜助自身は、「これまで私のいたして参ったような苦しみは、どこに参ってもなかろうと存じます」と言っている。幼い頃から弟と共に辛酸を舐めてきた不遇の生涯は、弟が病気になっていよいよ八方塞がりになっていた。もちろん、とっさの判断で安楽死させた弟に対し思うところがないわけではないだろうが、それよりもあの閉塞感がなくなったことの喜びの方が大きいのだと思う。

というのは、私も妻を亡くしたとき、不謹慎にもある種の解放感を覚えたからだ。妻が亡くなって数日経ったあの日、私はたしか納骨の手続きを終えて所沢郊外の田舎道をクルマで走っていた。路の両側には一面畑が広がっていて、雨の多かったあの夏にしては珍しく薄日が差していたことを覚えている。あのとき、それに呼応するかのように私の心も晴れやかだったのだ。

妻が若くして癌に侵され、闘病を共にした三年間は、当初から余命を知らされた私にとって地獄の日々だった。むろん本人が一番苦しかったに違いないが、傍らでどうしてやることも出来ないまま日一日と愛する者が弱っていく姿を見続けるのは本当に辛かった。だからあの日、私は不埒な解放感を禁じ得なかったのだと思う。

もちろん、妻のいないなかで7歳と4歳の子どもたちを一人で育てることに不安がなかったわけではない。しかし、それは自分さえ頑張ればなんとかなることだと前向きに思えたのだった。あの所沢の一本道が私にとっての高瀬舟だった。