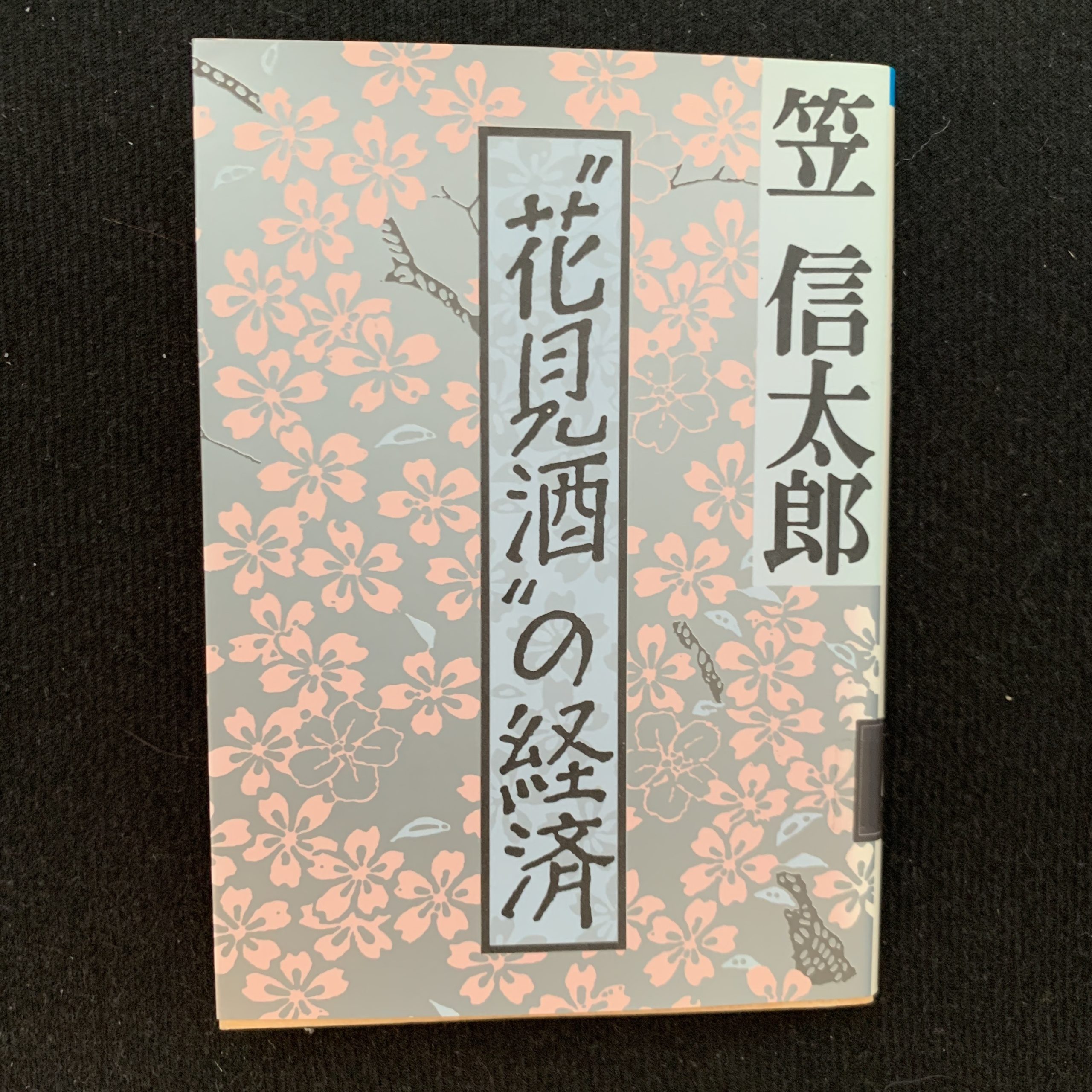

書籍「花見酒の経済」(笠信太郎)

【地産地消とどこが違うの?】

巻末に第一刷発行が昭和62年とあるから、バブル期の最初の頃に書かれた本です。このなかで、著者は落語の「花見酒」にたとえて、当時の信用経済の増長を憂いています。未だバブルという認識すらなかった頃に、こうした警鐘を鳴らしていたのは卓見と言えましょう。

もともとの落語はこうです。お馴染みの辰っあんと熊さんの二人が向島で花見客に酒を売ってひと儲けしようと、酒屋の番頭からツケで仕入れた三升樽の酒を運ぶ途中、我慢しきれなくなった熊さんが釣銭として用意した十銭を辰っあんに払って酒を一杯やる。次に辰っあんも我慢できずにその十銭を熊さんに支払って一杯やる、するとまた熊さんがその十銭で一杯、辰っあんももう一杯……ってな具合でそれを繰り返して、向島に着いた頃には酒樽の酒がなくなっていた。二人はすっかり酔っ払い、売上げは釣銭に用意した十銭だけで、番頭へのツケ払いがまるまる残ったという噺です。つまり、辰と熊のような輩への信用が膨張して経済が湧きたっている(世の中が酔っ払っている)として、著者は当時の経済情勢を心配したわけです。

しかし、私がこれを読んだのは、バブル経済を通り越した後の「失われたン十年」と言われていた時代で、その頃は「地産地消」という言葉がもてはやされていました(もちろん今でも好意的に使われています)。「地産地消」とは、読んで字のごとく、地域で生産したものを地域で消費することなのでしょう。私はこの「地産地消」と「花見酒の経済」との違いが理解できなかったのです。

たしかにバブルと違って、地産地消では信用が実力以上に膨張することはないでしょう。また、流通コストがかからないこと、生産者の顔が見えること、消費者ニーズをつかみやすいことなどのメリットもあるでしょう。しかし、一定のカネが地域の中で行ったり来たりするだけで、地域の経済が成長しないという意味では同じじゃないでしょうか。

なぜ、地産地消は良いことで、花見酒の経済は悪いことなのでしょう。実はいまだに分からずにいます。どなたか、易しく説明してくれませんか。