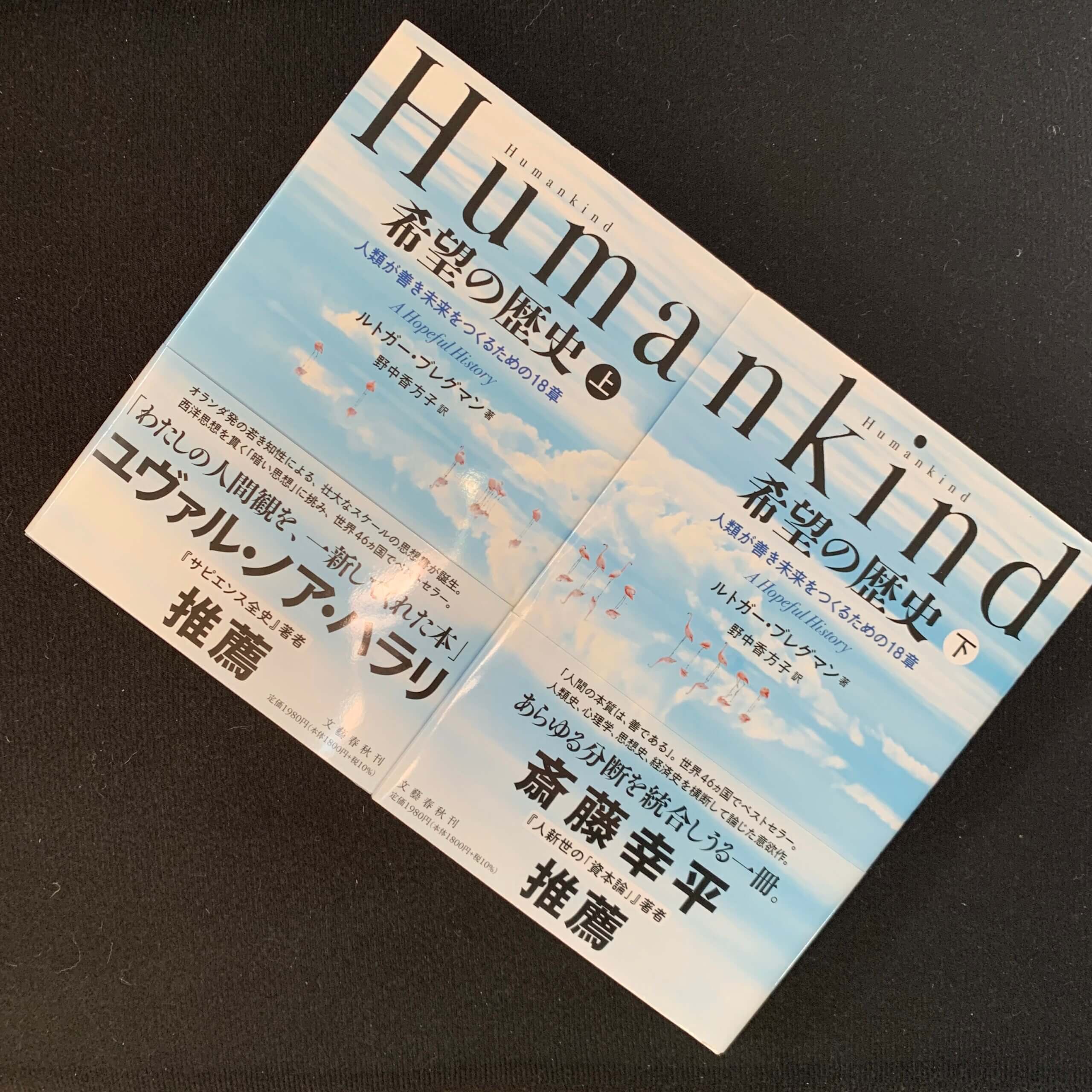

書籍「Humankind 希望の歴史」(ルトガー・ブレグマン)

【人間の本質はオセロゲームの駒】

著者は、人間の本質は悪だというトマス・ホッブズの性悪説を退け、それを善とするジャン=ジャック・ルソーの性善説を支持する。

たとえば、ノルウェーの刑務所は殺人犯等の受刑者に社会性を学ばせながらリゾートホテル並みの快適性を与えるが、むしろ再犯率はアメリカの刑務所──罰を与えることに重きを置くため人間として扱わない──より50%も低いという。

著者の「ほとんどの人は善意に基づいて生きている」という主張に私も何ら異論はない。これまでの私の人生で出会った人々もそうだった。だが残念なことに、「ほとんどの人は」という限定条件付きであることを強調せねばならない。

この世には少ないながらも一定の割合で悪人──なかには殺人さえ厭わない人間──がいることも確かなのだ。著者が言うように、メディアが誇張していたり、一部の学者がミスリードしている部分はあるにせよ、毎日、いや毎時毎分、世界のどこかで凶悪事件が起きているのは事実だろう。

その少数の悪人が私やあなたの隣人でないと誰が保証してくれると言うのか。我々はその可能性に身構えざるを得ないのだ。

そしてさらに厄介なのは、善人のはずのほとんどの人たちもまた、何らかの理屈があれば(それが自分本位の屁理屈であったとしても)非人道的な行為を平然と行うようになってしまうことだ。

卑近な例で言えば、いじめやパワハラ、モラハラの類はその萌芽だろうし、それらが凶悪犯罪に発展することもある。国家レベルで言えば戦争などという愚かしい行為は最たるものだろう。

つまり私が思うに、人間の本質は善でもあり、悪でもある。あるいは、基本は善かもしれないが、だからこそ悪が入り込む余地がある。時と場合によってオセロゲームの駒のように白にでも黒にでもなりうる──それが人間なのだという当たり前の結論に達する。

ところで、本書を読んでいると、なんだかイヤ~な気分になるのは何故だろう。ひとつは性善説を唱える著者に、違和感を覚える自分がひどく狭量で小さな人間のように思えるからだ。

しかし、もう一つ考えられる。そちらの方が当たっているに違いない。それは著者が自分だけ檻の外にいて、檻の中の性善説を主張しているように見える──、だから嫌な気分になるのだ。責任のないところで、あたかも自分は寛大で何事にも包容力がございますと振舞うのは卑怯である(そう思う私は狭量なのだろうか?)。

ユダヤ系の人々は、ヒトラーをリゾートホテルのような刑務所に入れて、社会復帰させることを望まないと思う。