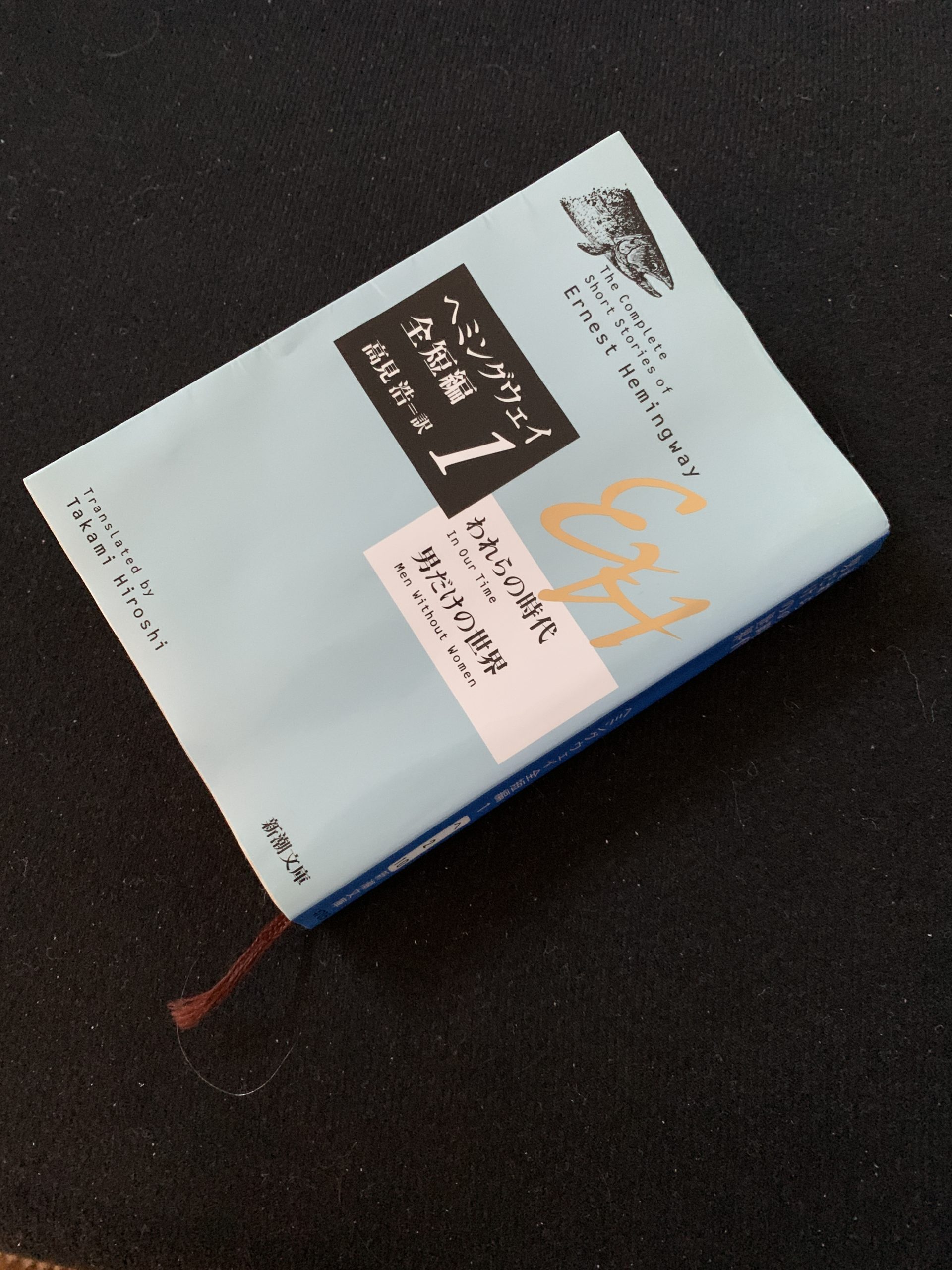

書籍「我らの時代/男だけの世界」(ヘミングウェイ)

【君ってバスタオルは毎日変える派?】

多くは何気ない日常を切り取ったような作品群――、同じことはレイモンド・カーヴァーを読んだ時にも感じたな。どうやら米文学というのは、それらの行間から何かを読み取らなければいけないみたいだ。

そうした中にあって、落ち目の闘牛士を描いた「敗れざる者」と、咬ませ犬のボクサーを描いた「五万ドル」は分かり易いよね。作者の代表作「老人と海」に通じるものを感じる――まさに男だけの世界さ。

巻末の解説によればそれは、女性への愛に身を任せたがゆえに、陥る生物学的な罠。そういう罠を仕掛ける女性という存在への嫌悪だとか。それはなんだか僕にも分かるような気がするな。

僕だって女性のことは人一倍好きだけど、それと同じくらい嫌いだと思えるときもある。

「ねえ、あなたの食事のマナーって何とかならないの?」ある日、僕の部屋で鍋か何かを囲んでいるときに彼女はそう言った。

「別にいいだろ、家にいる時ぐらい」

「そういうのって、外でも出るものよ。実際、あなたって外食の時もそうなのよ。直して欲しいわ」

「君だって、肉団子を箸で刺したりするじゃないか」

「私はいいのよ、知っててやってるんだから」

……やれやれ。

また別の日。

「ねえ、あなたってバスタオルを毎日変えないの?」

「だって、メンドくさいよ」

「えー、きったなーい」

「あのさあ、バスタオルなんて風呂上りという、人が一日のうちで一番きれいな時に使うもんだぜ」と、よせばいいのに僕は小理屈を言い始める。「じゃあ、そういう君はベッドシーツは毎日変えるんだろうね。人は一晩の間にコップ1杯分も汗をかくって言うじゃないか。枕カバーなんてもちろんだろうね。ましてや毎日同じパジャマなんて有り得ないよね」

「そういう問題じゃないわよ」

「どういう問題だって言うのさ! だいたいね、自分の基準で人を汚いなんて決め付けて、あたかも自分はキレイでございますという態度は傲慢だと思わないの?」

「…………」

そのようにして僕たちは別れた。彼女は今も毎日バスタオルを変えているのだろうか。変えているのだろうね。僕だって、その方が良いことは分かっている。