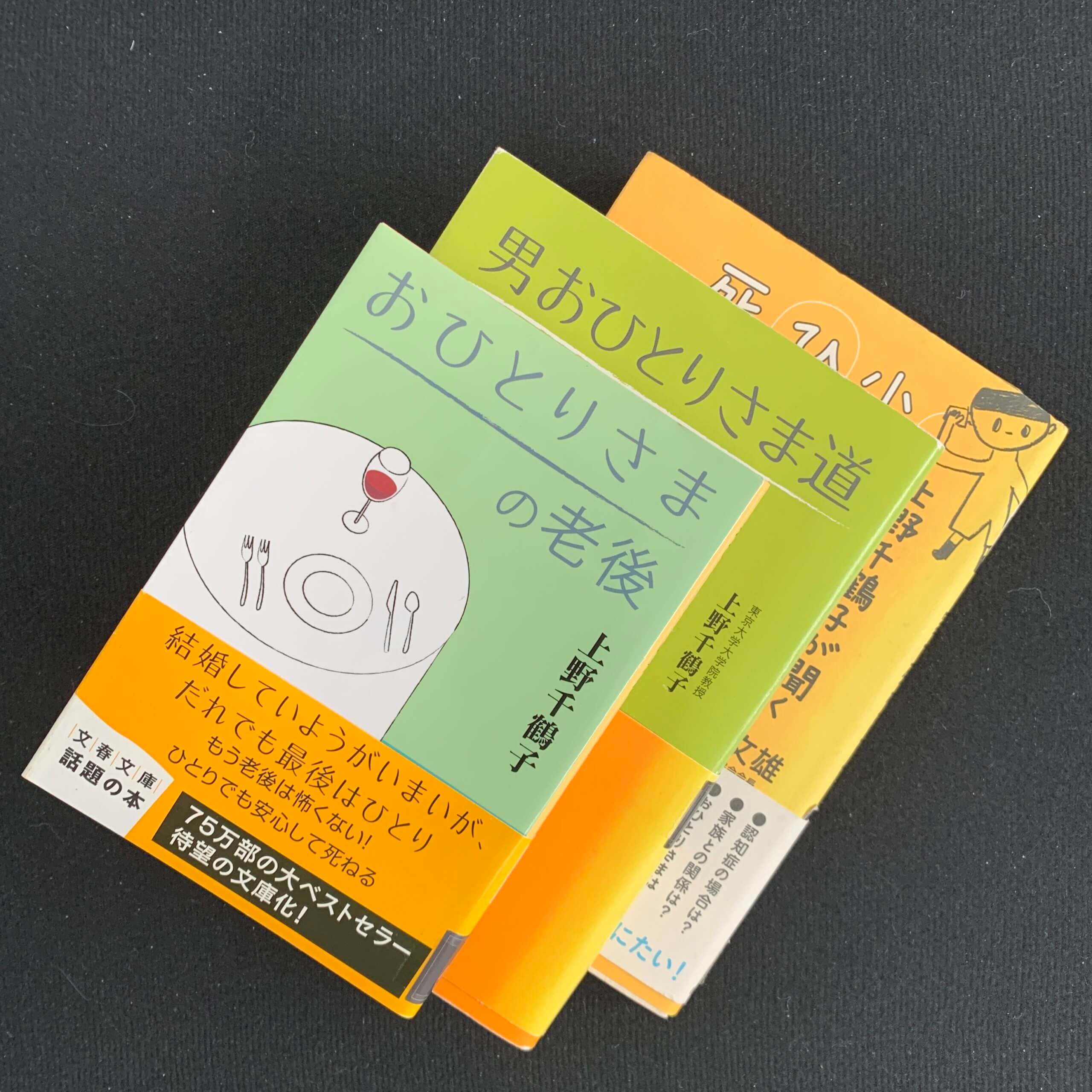

書籍「おひとりさまの老後」(上野千鶴子)

【ひとりってサイコー!】

人はどうして「ひとり=孤独」と短絡的に捉えるのだろう。さらにはご丁寧に「=寂しい」を足してくれる人までいる。

還暦を過ぎてから始めた独居生活が4年目を迎える私としては、「ひとり=自由」以外の何物でもないと思っている。さらに言えば「=楽しい」とさえ感じているのだ。だがしかし、そう言えば言うほど「強がり」を言っているとしか聞こえないらしく、憐憫を込めてご親切にも結婚を勧めてくれる人がいたりする。自分には連れ合いがいる――そんなことでマウント・ポジションを取っていると勘違いしているようだ。そんなとき私は心の中で

「バカだなあ、早晩あなたも一人になるのだよ」

と思うことにしている。実際、「ひとり=孤独=寂しい」と思い込んでいる人がそうなったら大変だろうな、と思うのである。余計なお世話だが、その価値観に今度は自分自身がマウントを取られるに違いない。いい気味である(ヒッヒッヒ)。

断っておくが、私は配偶者やパートナーのいる暮らしを否定するつもりはない。それはそれで楽しいことも知っている。しかし、それと同じくらいに、あるいはそれ以上にひとりの生活は楽しいと思っている。何より自由なのが好い。たとえば、ひとりだから時間を自由に使える。一緒に生活している者がいれば家族といえども、彼らの生活に合わせざるを得ない。ひとりならいつ何をしようと勝手なのだ。まずそれが好い。

そして何と言っても、おカネを自由に使えるのが好い。連れ合いがいたら、いくら私の稼いだおカネであっても、そうはいかない。彼女は言うだろう。

「私の支えがあったから、稼げたおカネでしょ。馬鹿なことに使わないでよ」

当然の主張である。そう考えると、もしも亡くなった妻が今も生きていたら――彼女は年上ということもあってか極めて寛容な妻だったがそれでも――、この私設図書館など開けなかったに違いない。有り難いことである(thank youという意味ではない。そう有ることが難しいという意味である)。

そんなことを言い並べると、

「今はまだそんなこと言っていられるけど、いずれ足腰が立たなくなったりするのよ。どうするの?」

と、これまた要らぬ心配をしてくれたりする。どうするの? って言われたからって、結婚などという新しい人間関係(しかも濃密な)を構築する気はさらさらないのである。そもそも、そのために配偶者やパートナーを求めたりするのは相手に失礼というものだ。

その意味では、私は子どもたちでさえ、あえて遠ざけている。浜松に引っ越してから、まだ一度も彼らを来させていない。というのは、私は次男坊で親の介護などせずに済んだ。それは実に有り難いことだった。子どもたちにも是非それを味わってもらいたい。それには普段から遠くにいて、深くつながらないことが重要だ。彼らが困った時にだけ助けてやればよい。もちろん、その見返りを求めるつもりはない。

では、本当に介護が必要になったらどうするのか? 簡単である。堂々と介護サービスを受けるのだ。その時点での貯えが満足できるサービスを受けられるか否かを決めるだろう。そうしたサービスを家族に期待するからお互いに不満を持つのだ。他人であれば、経済合理性で割り切るしかないのだから、諦めもつく。

「認知症になっていたら、経済合理性でなんか測れないじゃないの?」

認知症になったら本人のあずかり知らぬこと。周りがそれを決めれば良いのだ。

さて本書をはじめ、「男おひとりさま道」、「小笠原先生、ひとりで家で死ねますか?」と同じテーマの著者の本を読んでみたのだが、要は「老後のひとりは怖くない。但し気のおけない友達が居ればね」というのが一貫した主張のようだ。だが私のように、そうした親密な人付き合いこそが煩わしいと思う者はどうしたら良いんでしょ、上野センセ。

そういう偏屈な奴は、認知症まっしぐらで救いようが無いのだ、と言われそうだな。