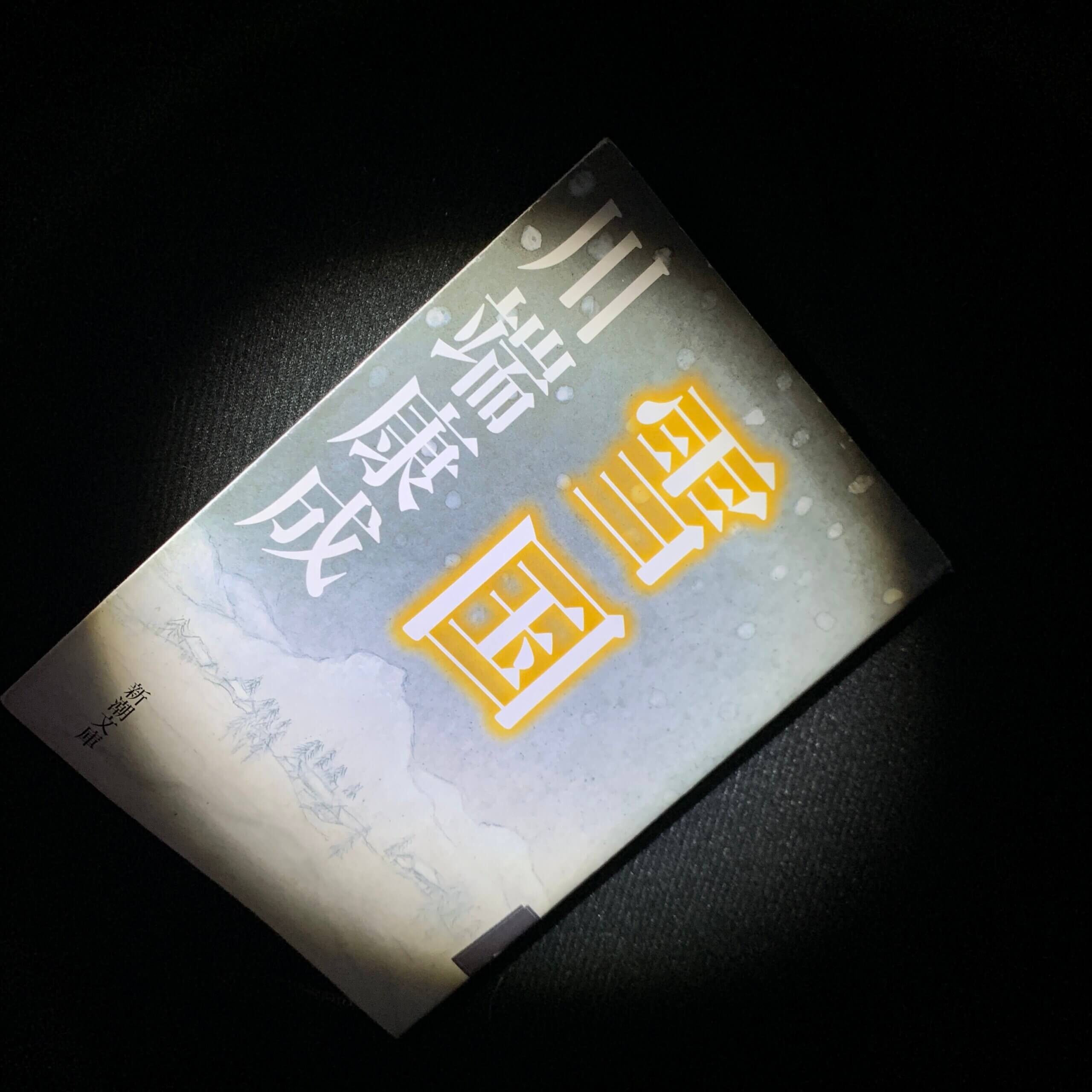

小説『雪国』(川端康成)

【この指が覚えていたよ】

「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」という書き出しの一文があまりに有名な本作ではあるが、この歳にして初めて読んだ。たぶん。

難しい。難解である。

まず、時代背景がよくわからない。このため、物語に没入できないのである。そもそも主人公・島村は自らを「無為徒食」と言うが、そんな遊んで暮らしているような人間が何故妻子を養い、さらには芸者まで囲うことができるのか。この日本にかつてそんな時代があったとは……。ズルい。不公平である。

それから、島村が逗留している旅館の部屋や、芸者・駒子の自宅などの様子がたびたび描写されているが、それらが──演じられている舞台の様子が──さっぱり目に浮かばないのである。

同じ川端作品でも『伊豆の踊子』を読んだときには、さほど気にならなかったが(時代背景が不案内だという点では同じはずだが)、本作ではそれが頭から離れず物語に入っていけなかったのである。

何故か?

私が思うに、本作が猥褻だからである。物語の序盤で、島村は「結局この指だけが、これから会いに行く女をなまなましく覚えている」と汽車の中で感傷に耽る。おまけに「女の触感で今も濡れていて(中略)鼻につけて匂いまで嗅いでみたり」する──。

イヤらしい。猥褻である。それでいて物語全編を通してセックスに関わる描写は一切ない。ただ、宿に着いて、駒子と再会した島村は

「こいつが一番よく君を覚えていたよ」

と、人差し指だけ伸ばした左手の握りこぶしを、いきなり駒子の目の前に突きつける。イヤらしい。セクハラである。

指が覚えているとはどういうことか?

賢明な読者はお分かりだろうが、その人のことを視覚や聴覚で覚えているというのなら誰もが覚えているのである。だが、それらではなく触覚で覚えている人はそう滅多にいない。言わずもがなのことだが、肉体を介した関係であることを読者に仄めかしながら、駒子に指を突き出して暗に「早く…」と求めている。ヤらしい……。

読者は(私だけかもしれないが)当然、その指が活躍するシーンにいつなるか、と期待する。部屋の描写とかを読みながら、今なるか、そろそろなるかと……。だが、先述の通り、最後までならないのである。

いや、おそらくその道の達者な人が読めば、「うん、今だな。今、してるな」と分かるのだろう。だが、修行の足りない私には一つひとつの描写がイマイチぴんと来なかったのである。

ひょっとしたら、その分からなさこそが作者川端があえて仕掛けた芸術性なのかもしれない。すべては微風に揺らぐ蠟燭の炎のように、仄暗く、不確かで曖昧である。