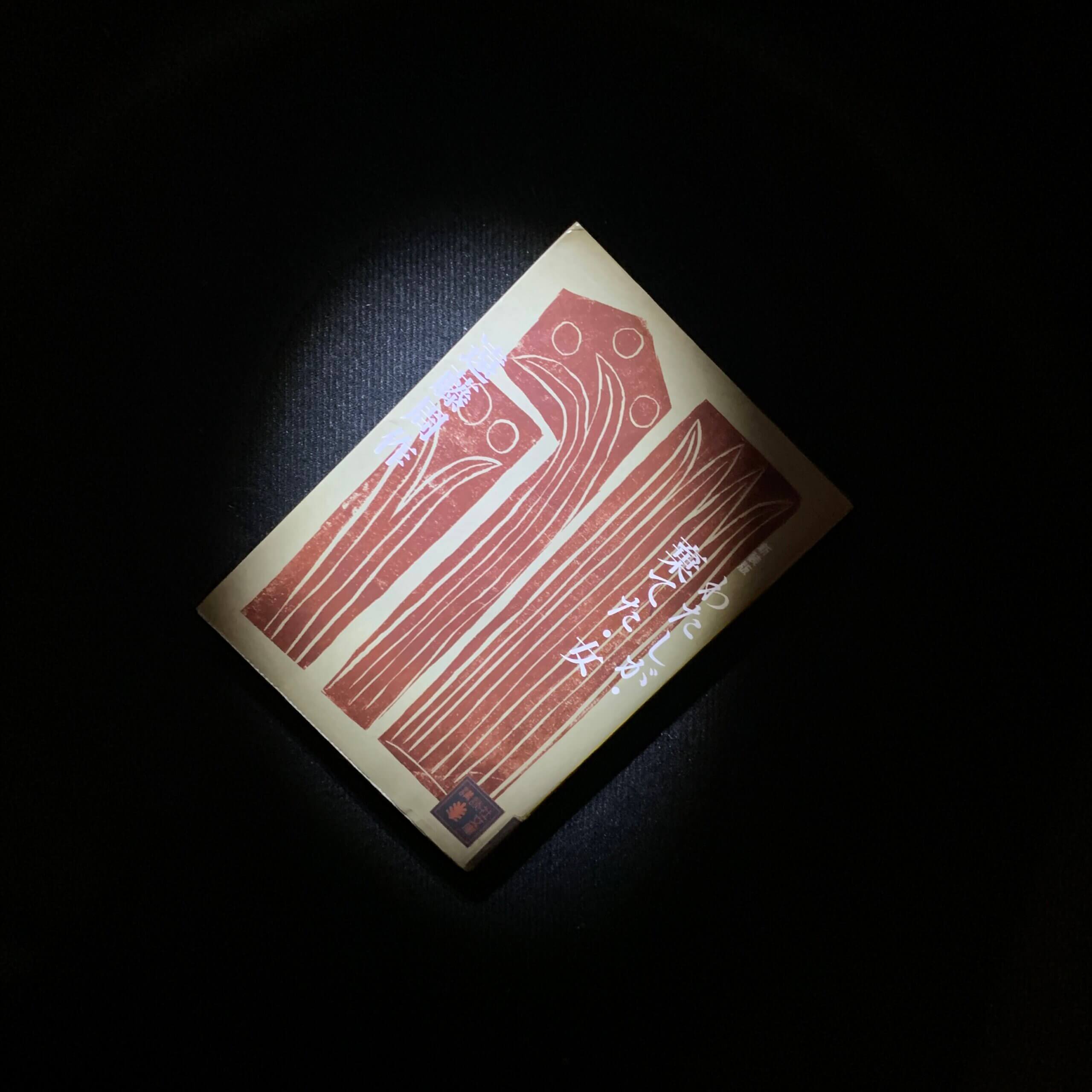

小説「わたしが・棄てた・女」(遠藤周作)

【私の・息苦しさの・ワケ】

最近、歳を取ったせいなのか、何事にも耐性がない。耐性などと言うと大げさだが、要はこらえ性がなくなっているのである。

例えば、プロ野球やJリーグを視ていても贔屓チームが負け出すともう、すぐにテレビを消してしまう。昔のように奇跡の逆転劇を信じて最後まで見届けるなんてことはしないのである。それが果たされなかったときの落胆が大きいからだ。

本や映画なども、予め悲惨な出来事が描かれていると分かるものは読まないし観ない。その悲しい話に打ちのめされてしまう自分が予想できるからである。

そんなわけで、この小説も途中で何度本を閉じたかしれない。主人公・吉岡の棄てたミツの境涯が悲惨過ぎるのだ。いや、それは彼女が吉岡にフラれたからではないし、その後に職を転々とするうちに今で言うフーゾク店まがいで働くことになったからでもない。そんな話は気の毒ではあるが、その辺の路傍に掃いて捨てるほど転がっている。

もちろん、時代が違うから当時は女性が純潔を捧げた男にフラれたり、フーゾクに身をやつすことは悲惨なことだったのかもしれない。しかし、私がこのまま読み進めるのが耐えられないと感じたのは、やはりミツがハンセン病だと診断され、世間と隔離される下りの前後である。

現代ではもうハンセン病は特効薬もあって不治の病ではなくなっているし、またその感染力は極めて弱いことが分かっている。だが、この当時は違った。死病であるばかりか、その病状から患者は忌み嫌われ、遠隔地に隔離された。

ミツが手首にできた赤黒い痣を気にして、近所の医者を訪れる辺りからもういけない。不吉な予感を拭えず、頁を繰るごとに息苦しくなってしまう。

それは単にミツの暗澹たる将来を心配するからではない。私の場合どうしても癌で死んだ妻が辿った道程をそこに重ねてしまうのだ。

ミツの病気に対する不安は、そのままあの頃の妻の心理状態に違いない。だが、私はどれだけ寄り添うことが出来ただろうか──甚だ心許ない。あのとき何故一人で病院に行かせたのだ。なぜ付き添ってあげられなかったのだ。彼女より大事な仕事などあろうはずがないのに。

私は妻を見捨てたつもりは毛頭ない。吉岡とは違う。でも、それが息苦しさの原因に違いないのだ。

もっとも、この小説の真の主題はそこではない。それは何事も──善悪の判断までも──経済合理性で測ろうとする吉岡や私へのアンチテーゼである。