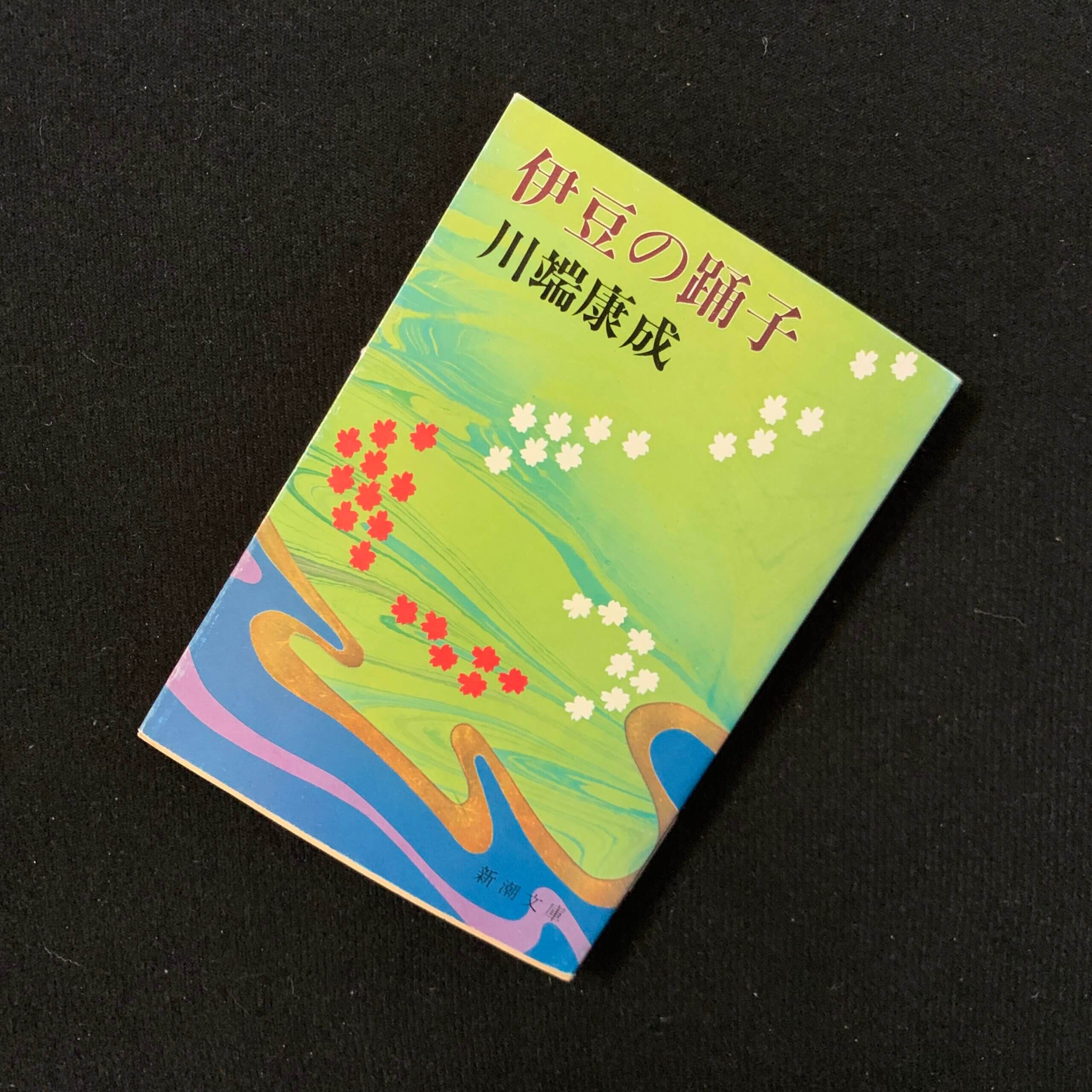

小説「伊豆の踊子」(川端康成)

【ラストの「清々しさ、甘い快さ」が分からない】

この名作はこれまで幾度となく映画化されてきている。三浦友和と山口百恵が主演した1974年の作品が最後だろうか。

これまでのものは、時代や場所の設定を概して原作に忠実に則っているようだが、しかし今回改めて読んでいて現代劇にリメイクしたら面白いのではないかと思った。場所も伊豆でなくても良いかもしれない。踊子のいる旅芸人の一行を、地方巡業中の売れないガールズバンドにして、主人公の一高生は芸能プロの駆け出しの──つまり何の力もない営業マンなんていう設定はどうだろう。

あるいは、60年代辺りのアメリカを舞台にしても面白そうだ。主人公を演じるのは若かりし頃のレオナルド・ディカプリオ。踊子(ガールズバンドの一員?)は、同じくキャリー・マリガン──って、それじゃあ「華麗なるギャツビー」になっちゃうか……。

閑話休題、この時代の女性の旅芸人というのは、未だ行く先々で芸能をショーウインドウ化して売色を生業とする者たちであったのだろう。そのことが、この物語の底流をなしている。つまり、これは一高生と踊子の恋愛物語ではないのであろう。

一行の首領格とも思える四十女(注:作中の呼び方のまま)が途中、「女の後は汚いと思って」とか、「女が箸を入れて汚いけれども」という場面があるが、あれはこの時代の女性一般の地位が低いことを自嘲しているのではなく、歴史家・網野善彦が「日本の歴史をよみなおす」等で指摘する「女性芸能民としての穢れ」を言っているのに違いない。

この踊子は、彼ら一行の希望の星なのだ。四十女からすれば、未だほんの子供の彼女は最も高い価値の時に、最も良い条件で、それに相応しい男に売らなければならない。一高生とはいえ、未だ海のものとも山のものとも知れぬ主人公に手を付けられたらたまったものではないのだろう。そうした踊子の身の上を案じて、主人公は出立の前の晩に泣いたのだと思う。

しかし、そこからが分からない。次の日、港で踊子と別れた主人公は、船室に横たわり大泣きしながらも「ただ清々しい満足の中に静かに眠っているようだった」と言うのである。さらには、ラストで「頭が澄んだ水になってしまっていて、それがぽろぽろ零れ、その後には何も残らないような甘い快さだった」と結ぶのだ。

これはどう解釈したものだろう。どなたか、教えて下さいませんか?